2023年5月12日,习近平总书记在河北考察并主持召开深入推进京津冀协同发展座谈会,强调以更加奋发有为的精神状态推进各项工作,推动京津冀协同发展不断迈上新台阶。一年来,京津冀三地围绕落实习近平总书记重要讲话精神,共同组建京津冀协同发展联合工作办公室,深入推进京津冀协同发展重点工作落地见效,区域经济保持回升向好态势,协同发展向纵深推进。

一、区域经济回升向好,发展韧性持续增强

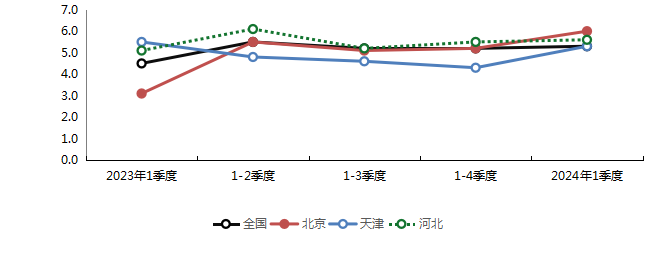

京津冀经济总量十年间连跨五个万亿元台阶,GDP规模从5万亿元增至10万亿元,2023年为10.4万亿元。2024年1季度,京津冀实现地区生产总值2.5万亿元,北京、天津、河北分别为10581.4亿元、3890.1亿元和10454.0亿元,按不变价格计算,分别比上年同期增长6.0%、5.3%和5.6%,比上年全年分别加快0.8个、1.0个和0.1个百分点。

图 2023年1季度以来全国、京津冀三地地区生产总值增速(%)

产业结构调整优化,高端产业蓄势聚力。从服务业看,1季度,京津冀地区实现服务业增加值1.8万亿元,占地区生产总值的比重超7成,三地分别增长5.8%、5.1%和4.5%。现代服务业带动明显,北京信息传输软件和信息技术服务业、金融业对服务业增长的贡献率合计接近8成;天津信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业均实现两位数增长;河北信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业分别增长8.0%和6.7%,同比分别提高0.7个和5.9个百分点。从工业看,三地规模以上工业增加值分别增长7.5%、5.8%和8.1%,比上年全年分别加快7.1个、2.1个和1.2个百分点。先进制造业贡献突出,北京规模以上战略性新兴产业对工业增长的贡献超过6成;天津装备制造业占规模以上工业的比重超过3成;河北规模以上高新技术产业增加值占比超过2成,比重同比提高0.7个百分点。

有效需求持续释放,创新动能激发活力。从投资看,1季度,北京、河北固定资产投资(不含农户)分别增长13.6%和6.7%,比上年全年分别提高8.7个和0.4个百分点,天津扭转降势,增长5.9%。新兴领域投资保持活跃,北京、河北高技术产业投资分别增长33.7%和45.1%,天津战略性新兴产业投资增长18.3%。从消费看,京津冀地区实现社会消费品零售总额8265.5亿元,同比增长2.1%。新能源汽车销售保持活跃,三地限额以上单位零售额分别增长18.9%、19.0%和41.6%。

二、以深化高质量发展为引领,协同创新与产业协作步伐坚实

创新合力不断积聚。高位推进创新共同体建设,京津冀创新基础日益坚实,三地人大常委会同步立法,推进协同创新共同体建设。大力推动京津冀国家技术创新中心建设,开展核心技术产学研协同攻关。持续加大创新投入,2023年“京津冀协同创新推动专项”支持课题95项,累计投入科研经费近2.4亿元。创新产出成果丰富,科技成果在区域内加速转化,2023年三地技术合同成交额1.2万亿元,比上年增长10.8%,技术合同成交额互流[1]增速均在两位数以上;今年1季度区域有效发明专利量累计达73.5万件,同比增长22.5%,北京向津冀输出技术合同成交额190.7亿元,增长超1倍。中关村创新服务平台作用凸显,截至2023年底,中关村京津冀创新合作园区累计注册企业7165家,2431家北京中关村企业在河北设立分支机构5163家[2];目前,天津滨海—中关村科技园企业总数已超5000家,为千余项北京科技成果提供应用场景支持。在2024年中关村论坛上,针对北京优质科技成果和天津、河北的技术需求,形成《京津冀科技成果供给及需求清单》,内容涵盖新一代信息技术、智能装备、新材料、医药健康、节能环保等前沿领域;签约34个协同创新项目,合作范围覆盖氢能、生物医药、工业互联网与网络安全等未来产业。

产业协作积极推进。统筹谋划一体发力,2023年5月和7月,三地共同印发了《京津冀产业协同发展实施方案》和《京津冀重点产业链协同机制方案》,明确了三地产业协作分工定位和重点任务;成立京津冀企业家联盟,为企业提供全方位服务。“六链”共育稳步推进,三地结合各自产业优势,分别牵头氢能、生物医药、网络安全和工业互联网、高端工业母机、新能源和智能网联汽车、机器人6条产业链,联合绘制完成产业图谱,为进一步延链补链强链优链,提供“底数图”和“导航图”。“五群”共建汇聚合力,聚焦集成电路、网络安全、生物医药、电力装备、安全应急装备等5个产业集群开展梯次建设,汇聚发展合力。2023年11月,京津冀产业链供应链大会在北京举行,152个项目达成意向签约,意向投资额超千亿元,签约项目覆盖六大产业链条。企业联系逐步增强,1季度天津来自京冀产业项目到位额[3]534.2亿元,占全部产业项目到位额的比重接近6成。

三、建设与承接同步推进,“两翼”齐飞格局日渐明晰

城市副中心城市框架逐步拉开。重大产业项目加速落地,2024年1季度城市副中心“两区”建设项目系统中新增入库项目188个,落地项目172个[4],运河商务区新增注册企业588家[5]。重点工程建设稳步推进,固定资产投资保持千亿量级,北京城市副中心三大文化建筑正式对外开放;中国人民大学通州新校区一期、六合村住房等重点项目建设持续推进;截至3月底,北京城市副中心站枢纽主体工程结构施工已完成87%。有序承接疏解资源,截至2023年,城市副中心已累计落户央企二三级公司和北京市属国企及下属企业超150家,金融级关联机构430家。重点区域合作持续深化,2023年9月,北京通州·河北廊坊北三县项目推介洽谈会成功举办,签约合作项目50个,意向投资额约426.8亿元,涉及产业、交通、公共服务、现代服务业等领域。

雄安新区大规模建设与承接步伐加快。1季度,雄安新区固定资产投资同比增长15.4%,拉动河北全省投资增长1.7个百分点。一批市场化疏解项目加快建设,北京援建的“三校一院”顺利开学开诊,首批疏解的四所高校(北京科技大学、北京交通大学、中国地质大学、北京林业大学)全部开工建设,雄安宣武医院正式交付,北京大学人民医院雄安院区建设工程项目开工建设。交通建设增强雄安新区承接力,2023年12月,京雄高速公路北京五环至六环段开通,标志着京雄高速全线通车运营。雄安新区人才虹吸效应正在形成,2023年雄安新区新增各类创新创业人才约2.59万人,发放近万张“雄才卡”。截至2024年2月底,中央企业在雄安新区设立子公司及各类分支机构200多家。雄安中关村科技园揭牌至今(4月初),累计对接企业3200余家,其中专精特新“小巨人”企业、瞪羚企业、高新技术企业等科技创新型企业占比达62%。

四、强化引领辐射带动作用,京津双城优势互补共发展

京津双城持续引领区域发展。京津双城经济总量占区域的比重近6成,其中北京对区域经济增长的贡献率超5成。双城联动不断增强,津兴城际高铁建成运营,将天津市区到大兴机场车程缩短至40分钟,北京到武清和宝坻开通定制快巴;天津充分利用中关村资源,在天津城区设立两个中关村实体服务板块,主要为北京研发、天津制造成果的转化提供七个方面全生命周期的科技服务;2023年9月26日举办京津产业握手链接洽谈会,两市企业签约合作项目41个,意向投资额约271.8亿元。

五、共建共享增进民生福祉,交通和公共服务联动日益增强

持续加密交通一体化网络。京津冀城际铁路网建设加快推进,京滨城际铁路超大直径盾构机“京滨协同号”在天津顺利始发,标志着京滨城际铁路天津机场2号隧道工程正式进入盾构掘进阶段;京唐城际铁路北京隧道段已完成工程总量的50%,年底将实现主体结构完工。积极打造“一小时环京通勤圈”,新开通北京至河北固安和廊坊通勤定制快巴,包括2条主线、11条支线。

公共服务水平持续提高。异地就医“同城化”效果明显,截至2023年底,京津冀三地9300余家定点医疗机构异地就医门诊费用直接结算,50项临床检验结果在京津冀685家医疗机构实现互认。养老项目高效落实,截至2023年底,5000余名京津老人入住环京津周边养老机构,围绕养老人才协同联动,累计培训养老服务从业人员3000余名。就业保障更加坚实有力,1季度,京津城镇调查失业率均值分别为4.2%和5.4%,分别低于上年同期0.4个和0.3个百分点;河北城镇新增就业22.7万人,比上年同期增加0.5万人。京津冀三地居民人均可支配收入分别为22481元、15260元和8729元,分别增长5.2%、5.1%和5.7%。三地签署《京津冀社会保障卡居民服务“一卡通”合作框架协议》,共同推进京津冀“一卡通”建设,加快实现三地社保卡跨省通用、一卡多用、线上线下场景融合发展。

注:

[1]分别指北京流向津冀技术合同成交额、天津流向京冀技术合同成交额和河北流向京津技术合同成交额。

[2]数据来自2024中关村论坛公开发布内容。

[3]数据来自天津市投资促进局。

[4]数据来自通州区人民政府官方网站。

[5]数据来自通州区市场监管局。

✥来源:北京市统计局

.jpg)

-1.jpg) 全关注

全关注